Mario Dondero, partigiano e tra i più grandi fotoreporter italiani, lo descrive così: “Gian Butturini è stato un personaggio fantastico. Ha dedicato la sua vita ad una milizia difficile, bella ed intensa. Non è stato soltanto un reporter ma un narratore fotografico in quanto autore di una quarantina di album consacrati sempre e comunque al mondo degli ultimi […] Infaticabile ha percorso il mondo per solidarietà con i popoli in rivolta, con gli uomini che soffrono, con le moltitudini sfruttate che fotografava con pazienza e rispetto. Ha prodotto documenti di grande forza e libri fotografici che nel loro insieme comporrebbero un grande affresco.”

Gian Butturini, nato nel 1935, si spegne nel 2006. Poliedrico artista della comunicazione, si afferma da giovane come grafico e architetto d’interni. Nel 1969 la svolta. Effettua reportage ad ogni latitudine del pianeta, pubblicando quaranta libri fotografici. Documentando i manicomi, testimone d’eccezione dell’operato di Franco Basaglia, contribuisce alla chiusura di queste strutture, nel 1972 è a Belfast per raccontare una delle fasi più cruente degli scontri tra cattolici e protestanti, quindi a Berlino al Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti del 1973 in cui realizza una delle più iconiche immagini di Angela Davis. In America Latina è a Cuba, in Chapas, nel Cile di Salvador Allende e poi ancora nell’84 in DDR e nello stesso anno tra i minatori inglesi in sciopero contro la Thatcher. Regista di numerosi documentari di impegno sociale, dirige nel 1980 il film “Il Mondo degli Ultimi”, storia delle lotte del movimento contadino nelle campagne padane durante il secondo dopoguerra.

Butturini respira l’aria della fotografia dei suoi anni, quelli, per intenderci, in cui l’impegno civile è tradotto in immagini. La fotografia, in quel periodo, seppure con stili, linguaggi e obiettivi differenti, assume il ruolo della denuncia, della lotta di classe. Il lavoro di Butturini va in questa direzione: l’obiettivo si fa interprete del disagio sociale, manifestando che la forza dirompente del “mostrare” non si limita solo alla semplice rappresentazione di un fatto, ma è capace di contribuire alla conoscenza e alla consapevolezza. Lo sguardo di un fotografo non è mai neutro e men che meno lo è stato quello di Gian Butturini, anzi, possedeva un impegno militante, perché un fotografo privo di opinioni è come un libro senza parole.

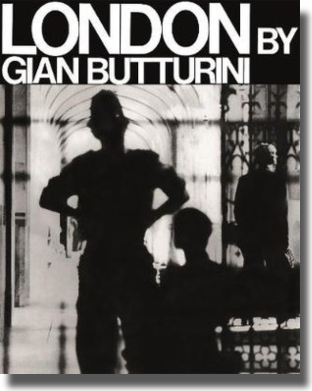

“London”, il primo libro fotografico e una polemica inappropriata

Nel 1969 Butturini pubblica il suo primo libro autoprodotto e di grande formato, “London”, in cui racconta da una prospettiva originale la Londra della beat generation. Si presenta come un racconto di una città in metamorfosi, in agitazione interiore a confronto con il benessere crescente degli anni ‘70 in contrapposizione ad una povertà sempre più tangibile e presente. Le fotografie catturano l’energia della città in stile street, sgranato, sfocato, denso, anche rivoluzionario, ma con una grafica spiazzante per l’epoca, con ogni evidenza riconducibile al bagaglio professionale dell’artista. Le copie si esauriscono velocemente, diventa un oggetto di culto tra gli appassionati e successivamente introvabile. Durante un viaggio in Italia l’originale, innovativo e influente fotografo inglese Martin Parr, già presidente dell’agenzia Magnum e uno dei piu importanti collezionisti di libri fotografici al mondo, se ne innamora a tal punto da definirlo “il più bel libro sulla Londra degli anni ‘60”, nel 2017, dopo aver rintracciato i familiari dell’artista, convince l’editore Damiani a procedere con una nuova ristampa fedele all’originale e il fotografo inglese ne cura l’introduzione definendolo entusiasticamente “un gioiello meraviglioso”.

Negli ultimi mesi questo libro è oggetto di una polemica surreale, ma che ha costretto l’editore a ritirare il libro e Martin Parr a dimettersi dalla direzione artistica del Bristol Photo Festival. “Razzismo conclamato” è l’accusa mossa dalla “cancel culture”, evidenziando tuttavia i limiti e i paradossi del periodo storico in cui stiamo vivendo. Mercedes Baptiste Halliday, una studentessa di antropologia di Londra, riceve da suo padre, come regalo per il diciottesimo compleanno, il libro e rimane scioccata nel vedere le immagini, a detta sua, “spaventosamente razziste”. A due anni dalla pubblicazione la studentessa, sfogliando il libro, nota che una fotografia di una donna nera venditrice di biglietti della metropolitana si trova contrapposta ad una fotografia del gorilla di Regent Park nella sua gabbia. La futura antropologa stretta nella banale e scialba gabbia mentale che associa le persone nere ai primati, rinuncia a interpretare questo dittico dal punto di vista antropologico, come invece spiega l’autore nel libro: “Ho camminato di notte, di giorno, ho setacciato gli angoli della città che il turista non vede. Certo non ho fotografato le guardie della regina, impettite e inamidate come statue di gesso. Ho fotografato una negra, chiusa nella sua gabbia trasparente; vende biglietti per il metro: sola spenta prigioniera, isola immota e senza tempo tra i flutti di umanità che scorrono si mescolano si fondono davanti alla sua prigione di ghiaccio e di solitudine. Non ho fotografato i guardiani della Torre o i banchieri della City con ombrello e cappello duro. Ho fotografato il gorilla di Regent Park, che riceve con dignità imperiale sul muso aggrondato le facezie e le scorze lanciategli dai suoi nipoti in cravatta”. È necessario aggiungere che il libro esce nel 1969 e soltanto all’inizio degli anni ‘70, come ci ricorda l’Accademia della Crusca “in seguito alle lotte dei «neri» americani, alcuni traduttori avrebbero cominciato a bandire l’uso di negro in favore di nero, che pareva rendere più fedelmente l’anglo-americano black, assurto a simbolo e parola-chiave dei movimenti per i diritti delle minoranze negli Stati Uniti”. Dittico e testo sono ovviamente presenti nella riedizione. L’arroganza o forse semplicemente l’ignoranza, della studentessa non le hanno permesso di comprendere che il tema centrale della palese provocazione dell’artista vuole essere proprio la “gabbia” nella quale, loro malgrado, sono costretti a vivere la propria vita i due soggetti ritratti. I più deboli, coloro che hanno maggiori difficoltà a difendersi, sono sfruttai e ingabbiati, ma forse è molto più semplice gridare allo scandalo sui social piuttosto che leggere, informarsi, riflettere, capire e poi queste sono attività che non generano like o facili consensi e popolarità.

Nella fotografia il gorilla ha davanti a sé le robuste sbarre della sua gabbia, sono del tutto evidenti allo spettatore che osserva questa immagine, tuttavia il primate riesce a mantenere una “dignità imperiale” nella sua manifesta condizione di prigioniero, di schiavo e di attrazione per gli esseri umani “suoi nipoti”. Le sbarre davanti alla bigliettaia non sono apparentemente visibili, tuttavia sono presenti e se si prova a guardare con attenzione e non soltanto con gli occhi, appaiono evidenti, il vetro della sua gabbia diventa una metafora per chi è costretto a una vita marginale per sopravvivere. Il vetro quindi come una prigione non immediatamente percepibile in grado di staccare dal contesto sociale ed ambientale chi è in uno stato di indigenza e generando un radicale mutamento di prospettiva nella coscienza personale di chi osserva la sequenza fotografica. Martin Parr viene travolto dall’onda mediatica che si crea attorno alla vicenda e si affretta a pubblicare le sue scuse, definendo le fotografie in questione “offensive e umilianti” e la sua incapacità di non notarle per tempo “imperdonabile“. Ha così chiesto che le copie rimanenti del libro vengano tolte dalla vendita e messe al macero, impegnandosi a donare la somma ricevuta per aver scritto l’introduzione a un ente benefico. Il fotografo inglese sostiene di “non avere avuto altra scelta”, ma ha chiesto scusa alla famiglia Butturini. Forse Parr, uscito comunque sconfitto da questa vicenda, ha salvato la sua carriera, ma probabilmente si è giocato la dignità e forse anche un poco di credibilità come fotografo sociologico.

Difendere la memoria di Butturini e farlo conoscere

Il rischio ora è che a livello internazionale l’opera di Gian Butturini venga dimenticata o peggio ancora distorta, falsata o travisata. Marta Butturini, figlia dell’artista, sottolinea l’errore grossolano della studentessa inglese: “Non si può estrapolare una frase da un libro per giudicarlo, quello è un racconto per immagini sulla società di quel periodo”. Romano Martinis, fotografo e amico di Gian Butturini, conferma come la denuncia delle due reclusioni realizzata oltre mezzo secolo dal suo collega bresciano s’inscriva per intero nel percorso fotografico di lotta per l’emancipazione dell’umanità da lui condotto.

Oggi – aggiunge Martinis – una certa isteria trasforma i giusti diritti di genere in un assioma esasperato che ha cancellato le invece ancora necessarie rivendicazioni per i diritti sociali, a partire da casa, salute, scuola e lavoro. L’Associazione Gian Butturini è impegnata nell’impresa di salvare “London”. “È una battaglia di civiltà e libertà, non ci piegheranno. Difenderemo in ogni modo la memoria e il grande lascito culturale dell’autore. In base al vigente contratto con l’editore rileveremo le copie del libro destinate al macero e le daremo a chi le desidera a fronte di una sottoscrizione di 40 euro a favore dei nuovi progetti della Associazione”.