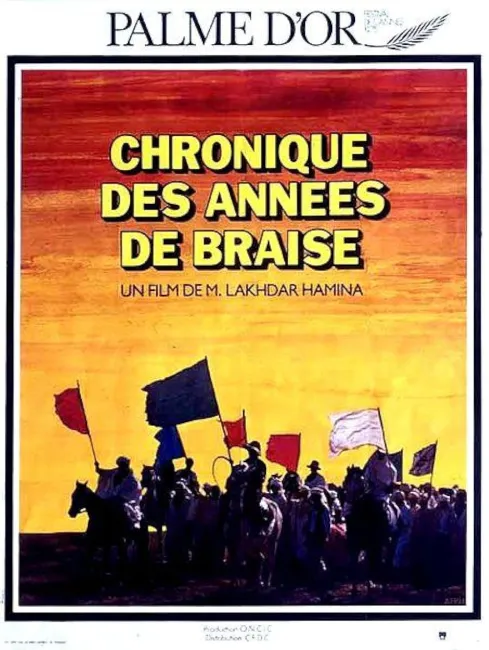

“Abbiamo sofferto la fame e la sete. Reclameremo la nostra immagine”. Questo è il manifesto rivoluzionario e la professione di fede del regista algerino Lakhdar-Hamina Mohammed, che incendia gli schermi romandi del Festival International du Film de Fribourg attraverso il suo Waqai sanawat al-djamr (“Cronaca degli anni di brace”). Il film, storico e d’autore, dal taglio epico, affronta la colonizzazione francese dell’Algeria dal primo dopoguerra al cominciamento dell’insurrezione del Jabhat al-Tahrir al-Watani (il Fronte di Liberazione Nazionale, FLN) e ne divide la storia in 5 atti. Uscita nel 1975 (oggi restaurata) e premiata a Cannes con la palme d’Or, l’opera, monumentale, è stata saggiamente inserita nella sezione “Décryptage” del festival, che è dedicata espressamente al cinema africano del periodo della Guerra fredda: la Cronaca presenzia accanto a Mandabi (“Il mandato”) di Ousmane Sembene e Sambizanga di Sarah Maldoror. Questa selezione antimperialista di grandissimi registi africani (pressoché sconosciuti in Occidente), formatisi nelle scuole di cinema dell’Europa socialista (Lakhdar-Hamina studia a Praga), è frutto di una collaborazione con l’università di Friburgo; la stessa istituzione che, ricordiamolo, ha represso le manifestazioni dei propri studenti solidali con la Palestina mentre si è sempre sperticata in iniziative analoghe per l’Ucraina. Tuttavia la Storia chiederà il suo conto; perché, come racconta il film, la lotta di liberazione nazionale, la rivoluzione, non è mai, come invece vorrebbero i detrattori, un “incidente” fortuito (si disse così anche di quella bolscevica); ma è invece la realizzazione di un processo storico, di un’accumulazione di capitale rivoluzionario che si sprigiona nello spezzamento delle proprie e altrui catene.

Gli anni della cenere

La pellicola si apre con la partenza di un uomo dalla propria comunità, nell’entroterra tribale, e una folla di persone che lo seguono, chiedendogli di restare. Di restare per le sue cose, gli viene detto, per la sua terra, per la sua famiglia, per i suoi antenati. Ma egli risponde che parte perché non ha cose, non ha terra, per il bene della propria famiglia e in assenza dei propri antenati (il tema del silenzio di Dio). Poco prima di congedarsi definitivamente, un moto di disperazione lo coglie e lo fa rivolgere ad Ahmed, il protagonista della storia: “un giorno noi, un giorno…”. Ma la frase resta sospesa, come sospesi in un limbo di rassegnazione e fatalismo sono non solo i membri della tribù di Ahmed, ma i destini di tutti gli algerini: la loro vita è miseria nera e lotta quotidiana per un pezzo di pane, per un sorso d’acqua. L’arrivo di una piena genera una gioia sacrale, una danza estatica di Ahmed e il cugino Said. Presto ne segue però una disputa con una tribù vicina per il controllo di questa risorsa, che fa venire alle mani le parti. Poi l’arrivo della pioggia, che raddolcisce gli spiriti, sciogliendoli di nuovo in risa collettive. E qualcuno in sala crede sia lecito ridere coi personaggi; ma in un attimo anche lo spettatore più sciocco (e non ne mancano, purtroppo) non può non rendersi conto che la scena è inequivocabilmente tragica: perché le mani degl’algerini sono pronte a serrarsi sulle gole dei propri vicini, disperati come loro, anziché su quelle dei loro oppressori. Infine, dopo poche scene, il fiume è di nuovo in secca: tutta la sua effimera abbondanza evapora, così come le speranze di Ahmed, che decide di fare armi e bagagli per partire con la sua famiglia per la città (non mi è chiaro se sia Algeri). Ed eccolo dunque seguire le orme dell’uomo della prima scena, di cui imita tutte le risposte: se Dio c’è, ci guarda e si tace.

Ahmed approda alle porte della città, dov’è accolto da un predicatore vagabondo e creduto folle: è Miloud, una sorta di jurodivy (interpretato dallo stesso Lakhdar-Hamina), voce della verità, della coscienza dell’Algeria. Egli accompagna il protagonista per le vie di questa falsa terra promessa. Si passa davanti al posto di polizia, davanti alla chiesa cattolica (“il loro Dio li protegge, ma a noi, a noi ci sorveglia”) e si giugne, infine, ai quartieri più poveri, dove saranno alloggiati presso il cugino Kouider. E così Ahmed si mette al servizio di un proprietario di una cava, che lo assume schernendolo. L’arroganza del colono si esprime dal sorriso tronfio, il frustino in mano e la passività parassitaria del proprietario. Quando vede Ahmed che fa una pausa per mangiare, gli lancia delle pietre nel piatto e lo redarguisce; ma nel momento in cui si avvicina per frustare lui e forse il figlio, Ahmed lo disarma e lo getta a terra. Taglio. La scena si riapre con Ahmed che è scaraventato sanguinante fuori dal commissariato di polizia. Il padrone lo guarda sorridendo: “barbare”, dice ad un volto sanguinante e tumefatto.

Nel frattempo, scoppia la guerra, e Ahmed ed altra gente, asserragliati attorno ad una radio, apprendono di Hitler. Qualcuno s’illude: ben venga! Magari li liberasse dai francesi! Ma qualcun altro è più dubbioso: “Hitler ha detto che gli arabi sono la 14esima razza dopo i rospi!”. Dubbi, dunque, per una guerra che non è di loro “barbari”, ma delle civilissime nazioni europee, pronte a sventrarsi a vicenda (di nuovo); nazioni europee che peraltro avevano confortato il primo espansionismo nazista sperando di rivolgerlo contro l’Unione Sovietica (l’unico paese che dalla metà degli anni ’30 fino a 1939 inoltrato tenta di allearsi a Francia e Gran Bretagna per fermare la Germania). Dubbi, invece, non ne ha la Francia, che mobilita tutti, cittadini e sudditi. In una gran bella scena, una masnada di disperati entra in una caserma, mentre in senso opposto fuoriesce una colonna di truppe a passo di marcia: la macchina è in moto e chiede sangue. Un brusco risveglio scuote gli algerini poco dopo il maggio del 1940. Un ufficiale francese s’un palchetto, di fronte ad una gigantografia di Pétain, arringa la folla di francesi, pieds-noirs ed indigeni: la patria è da ricostruirsi, rigenerarsi, purificarsi attraverso il lavoro, la famiglia e Dio, sotto la saggia egida del maresciallo, a cui s’inneggia col Maréchal, nous voilà!. Il cambiamento non è arrivato con Hitler.

Gli anni del carro

Iniziano “gli anni del carro”, che è il carro dei morti: un’epidemia di tifo scoppia in città. Viene imposta una strettissima quarantena per tutti; tutti, tranne i cittadini francesi, che vengono evacuati di fronte ad una folla che vorrebbe defluire fuori dalle porte della città. È un’ecatombe. Le immagini sembrano quelle delle descrizioni del Boccaccio o del Manzoni sulla peste. Nei lazzaretti stracolmi le medicine non bastano per tutti, e per un attimo pare che la morte sia pronta a prendersi la famiglia di Ahmed; ma un po’ per fortuna e un po’ grazie all’aiuto di Miloud, si sopravvive: “Dio è grande”, mormorano alle lacrime. Terminata l’epidemia, Ahmed varca finalmente le mura; e il contrasto è netto fra lui, serio, provato nell’anima e nel corpo da tutta quella morte, e i francesi allegri e festanti che rientrano nel loro feudo, alienati da quella realtà infernale che è riservata solo agli algerini. Poco fuori Ahmed rincontrerà Said, giunto lì con altri uomini della tribù come lavoratori stagionali. E mentre mietono un campo, si vedono passare dei camion americani. “Non preoccupatevi”, dice Said, “Hitler li vincerà lo stesso”. Ma Ahmed è ormai oltre le fantasie: “Francia, Hitler, americani… cosa cambierà per noi?”. Poco dopo avviene un ulteriore, fondamentale, passo nella presa di coscienza della propria condizione e della propria forza (“Allah ha detto: ‘non dimenticare mai il tuo posto nel mondo’”). Tornato al villaggio d’origine, infatti, il drappello di uomini trova di nuovo la loro comunità sull’orlo di uno scontro armato con la tribù confinante, sempre a proposito dell’acqua. Ahmed e i suoi s’interpongono fra i litiganti. “Non avete vergogna?”, gli urla, parlando della vergogna di essere pronti a versare il sangue loro e del loro vicino, anziché di quel colono che ha tolto loro tutto e li ha “gettati all’Inferno”? E così Ahmed soffia sulla brace rivoluzionaria di quelle persone, che si organizzano con lui per far saltare in aria una diga vicina e riappropriarsi della loro acqua. La risposta non si fa attendere. La cavalleria coloniale giunge in poco tempo al villaggio e chiede la consegna dei sabotatori. Un nobiletto locale corrotto, meschino, già incontrato in precedenza, si sgola, redarguendo la folla inerme per essersi sollevata contro il governo e contro la legge; perché per l’oppressore, solo il potere è il metro di misura della legittimità del proprio dominio. Il collaborazionista forse lo ignora, ma sta giustificando la lotta armata.

Gli anni della brace

Dopo il sabotaggio, Ahmed è coscritto a forza nei reparti coloniali e spedito a combattere per la Francia. Lo vediamo tornare in Algeria dopo uno iato di quattro anni, con una medaglia al valore, unico sopravvissuto; ma se a Parigi l’8 maggio si festeggia in massa lungo le strade, in Algeria la sfilata per la vittoria si trasforma in un bagno di sangue: è l’equivalente algerino della “domenica di sangue” del 1905. Sulla via di casa Ahmed vede numerosi soldati e arresti di massa. Arrivato a destinazione, solo il deserto lo attende: l’unico rimasto è l’anziano del villaggio. Questi gli spiega che la guerra sarà anche finita in Europa, ma in Algeria “le prigioni strabordano e i villaggi sono decimati”: una Francia isterica si aggrappa con le unghie a un impero coloniale che le sta scivolando di mano. Dopo varie peripezie, in cui Ahmed si ricongiunge ai suoi cari ed alcuni amici rimasti, giunge in città un esiliato, Si Larbi, che vuole organizzare la lotta politica contro il colono. Durante una funzione in moschea, Si Larbi corregge la preghiera dell’imam: quando questo dice “credete ad Allah e il suo messaggero e a chi ha il potere”, l’attivista gli chiede di non dimenticare di dire “di chi proviene dalla comunità” (dunque non un potere qualsiasi, ma di una rappresentanza legittima). Lo avverte con un’altra sura del Corano: “guai a coloro che distorcono la parola di Allah in parole vuote”. Infine, fa una richiesta: “parlaci del Jihad, di coloro che sono caduti per la giustizia”. Si Larbi è un fondamentalista? No. Egli mostra che la religione non è essenzialmente una forza oppressiva e reazionaria, ma che, al contrario, essa può contenere le parole per la liberazione del suo popolo. Ben altra cosa è invece l’impiego istituzionale della stessa da parte del potere, che la deforma in una forza organica allo status quo (e in questo ultimo senso è proprio la religione criticata da Marx ed Engels). Il suo intervento però non piace alle autorità, che dopo la funzione lo sequestrano e pestano sangue. Invano: una prima riunione segreta di un gruppo patriottico proto-insurrezionalista si apre di lì a poco. Qui Si Larbi, il leader, opera una sintesi sul colonialismo: “la Storia e l’esperienza hanno provato che il colonialismo è un movimento basato sulla forza. Il tempo del dialogo è finito […]. Il colono si è imposto con la forza delle armi; il colono se ne andrà con la forza delle armi”.

L’anno della carica e gli anni di fuoco

È l’anno (1947) delle prime elezioni dipartimentali in Algeria. Il bachagha, la più alta figura di riferimento dell’élite locale, integrata all’amministrazione coloniale, è accompagnato da un gran corteo verso il centro della città. Qui incontra il governatore, il capitano della guarnigione e il sindaco (francesi), a cui presenta ossequiosamente suo figlio: le elezioni sono una mascherata che mal cela la natura dinastica dell’intermediazione nobiliare nell’amministrazione coloniale. Il gruppo di Si Larbi rifiuta l’elettoralismo riformista di altri gruppi algerini, ma saranno i francesi stessi a trucidare la via pacifica all’emancipazione: nel momento in cui il candidato opposto al bachagha arriva assieme ai suoi sostenitori a pochi metri dal luogo d’adunata dell’avversario, la guarnigione spara e uccide sia lui sia Si Larbi, credendo la marcia un moto di rivolta. Sulla gente è scatenata la cavalleria, che, dopo una prima esitazione, massacra un gran numero di manifestanti. Alcuni rispondono, ma il movimento è represso in fretta. Ahmed (che morirà non molto tempo dopo) e i suoi compagni sono catturati; ma le fiamme della rivoluzione ormai ardono: le ultime scene del film mostrano l’organizzazione dei maquis e l’inizio dell’insurrezione del FLN.

La Liberazione sarà

L’attualità tematica di un tale portento filmico era lapalissiana, ma a tratti sorprende comunque per quanto è terrificante: tutto di questo film grida di Palestina. Le affinità sono molteplici, come l’appartenenza dei due stati e popoli, in maggioranza arabi, rispettivamente alla dar al-Islam e l’umma; ma il vero nodo della questione è un altro, perché come l’Algeria fino al 1962, la Palestina è la terra di un popolo che reclama la propria libertà e dignità che le sono negate dal medesimo colonialismo sadico e sanguinario: quello sionista. “Barbares” sbraitavano le forze di occupazione mentre sparavano sulle folle di manifestanti pacifici durante le “grandi marce del ritorno” del 2018-2019;“barbares” tossiscono sghignazzando fra un tiktok e l’altro i soldati sionisti che sterminano famiglie disarmate a colpi di obice; “barbares” spolmonano gli eredi delle Waffen-SS contro i figli dei maquis e dei nostri partigiani, i resistenti palestinesi, che impugnano legittimamente, nel diritto (lo dice l’ONU) e nella morale, le armi per difendere la propria gente, la propria terra, la propria cultura. E la Liberazione sarà, che lo si voglia o meno. “Benedetti siano gli anni di cenere e di brace, che sono passati in un lampo”, grida Miloud alla fine del film, poco prima di morire, “Benedetti gli anni di fuoco, le cui ustioni dureranno per l’eternità e le cui fiamme sono divampate in ogni douar e in ogni luogo”. E davvero “vi sono decenni in cui nulla accade, e settimane in cui decenni accadono”. Così fu per i popoli dell’Unione Sovietica e d’Algeria. Così sarà per quelli di Palestina.