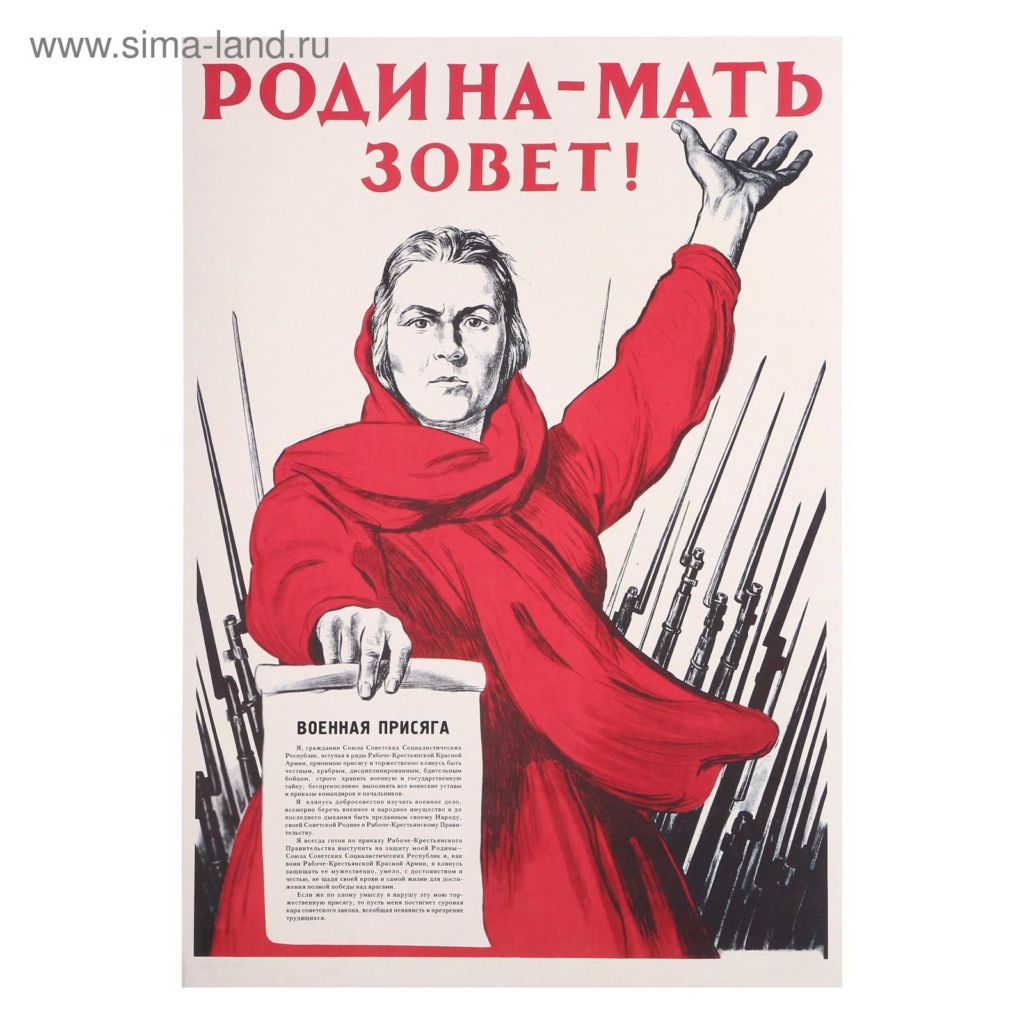

Verso le quattro del mattino del 22 giugno 1941, coperte da un intenso fuoco di artiglieria, le truppe del Terzo Reich varcavano il confine con l’Unione Sovietica. 80 anni fa, iniziava l’Operazione Barbarossa, la più vasta operazione militare della Storia. Nelle ore e nei giorni successivi, Italia, Finlandia, Romania, Ungheria dichiararono anch’esse guerra all’Unione Sovietica. Distaccamenti di volontari provenienti dal resto dell’Europa si unirono alle schiere naziste. Hitler aveva lanciato la sua crociata europea contro il bolscevismo. O almeno così gli piaceva descrivere la sua guerra di sterminio contro i popoli dell’Unione Sovietica. È una strana coincidenza che il giorno successivo, il 23 giugno, cadeva l’anniversario della campagna di Russia di Napoleone, che pure aveva raccolto attorno a sé un esercito multinazionale.

L’Operazione Barbarossa era pianificata come una “guerra lampo”, strategia ben collaudata contro gli Alleati in Europa, che aveva portato alla fulminea conquista di una potenza continentale come la Francia. Il divario delle forze in campo infondeva ottimismo ai gerarchi nazisti. La Wehrmacht schierò contro l’URSS 3,5 milioni di uomini, a cui si sommavano centinaia di migliaia di effettivi degli eserciti alleati. In un primo momento, i sovietici ne potevano schierare solo 2,5 milioni. Ingenti forze dell’Armata Rossa erano stanziate in Estremo oriente, presidiando un vasto confine minacciato dall’Impero giapponese. Certo, il potenziale di mobilitazione sovietico era enorme, ma mobilitare altri milioni di reclute richiedeva risorse e tempo. Tempo che i tedeschi non erano intenzionati a concedere. Qui cade il primo mito, quello delle “orde asiatiche” che avrebbero sconfitto il Reich con la pura forza dei numeri. In realtà era proprio la Germania a fare affidamento sulla superiorità numerica, per sconfiggere l’Unione Sovietica in una campagna rapida di pochi mesi. L’idea stessa di blitzkrieg, visto spesso come la quintessenza dell’arte militare tedesca,era in realtà una strategia che si fondava sulla superiorità numerica. Non mancavano le convinzioni di natura razziale: era scientificamente impossibile che gli untermenschen slavi potessero resistere al superiore popolo ariano.

L’”Operazione Barbarossa” doveva essere insomma una passeggiata, ma già nelle prime settimane divenne chiaro a tutti, dalla stampa tedesca all’Oberkommando della Wehrmacht, che non sarebbe stato così. Le vittorie tedesche dei primi mesi furono brillanti, e l’avanzata della Wehrmacht inarrestabile. Ma la natura dei combattimenti era profondamente diversa dalle operazioni condotte fino a quel momento in Europa. L’Armata Rossa, che nei piani tedeschi doveva essere annientata in pochi mesi, nonostante le perdite catastrofiche continuava a opporre una feroce resistenza, e ad aumentare il proprio potenziale. La vaga inquietudine dei gerarchi nazisti, nelle prime settimane dell’offensiva, si trasformò ben presto nella consapevolezza di aver sottovalutato il nemico. Il blitzkrieg dava segni di crisi già alla fine di luglio. Il 29 novembre Hitler, durante un colloquio con il Reichsminister degli armamenti Fritz Todt, si lasciava sfuggire un’amara osservazione sullo stato dell’industria sovietica: “Come è possibile che un popolo così primitivo possa raggiungere simili traguardi tecnici in così poco tempo?”. Qualche giorno dopo iniziava la vasta controffensiva sovietica, che cacciò i nazisti lontano da Mosca. La titanica industrializzazione staliniana, che aveva così spiacevolmente sorpreso Hitler, fu la chiave della sconfitta del nazifascismo, in Europa e nel mondo.

Odierni tentativi di revisionismo

È difficile trovare nella Storia un altro conflitto in cui sia così chiaro chi sono i buoni e chi i cattivi. Poche guerre sono così “bianche e nere” come la Seconda guerra mondiale. Eppure l’ideologia ufficiale dell’Occidente liberale, appoggiandosi alla disonestà intellettuale di ampie porzioni dell’ambiente accademico, sta cercando da anni di riscrivere la Storia, e dipingere lo scontro tra URSS e Terzo Reich come una grossa macchia di moralità grigia in cui in fondo in fondo erano cattivi sia gli uni che gli altri.

Una vergognosa operazione di revisionismo si è vista con la risoluzione del 19 settembre 20191, in cui il Parlamento europeo ha equiparato nazismo e stalinismo, e definito Germania nazista e URSS corresponsabili dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Il patto Molotov-Ribbentrop è lì additato come l’evento scatenante del conflitto.

Iniziamo dunque da qui: il patto Molotov-Ribbentrop fu il patto di non aggressione tra Germania e URSS, firmato il 23 agosto 1939, che prevedeva anche la spartizione dell’Europa orientale in zone di influenza. Estrapolato dal proprio contesto, può effettivamente sembrare che questo patto abbia gettato le basi del seguente conflitto. Ma la realtà storica mal sopporta le letture ideologiche. Il patto Molotov-Ribbentrop fu la conseguenza di anni di infruttuosi tentativi, da parte di Stalin, di formare una coalizione anti-hitleriana con le potenze occidentali, Francia e Inghilterra in primis. Tentativi attivamente sabotati da questi ultimi, nella miope previsione che nazismo e bolscevismo si sarebbero scontrati e dissanguati a vicenda. La crociata contro il bolscevismo, ossessione di Hitler sin dagli albori della sua carriera politica, era tra i motivi per cui il nazismo non fu soffocato alla nascita dai firmatari della Pace di Versailles. Crociata che effettivamente sarebbe iniziata quel 22 giugno del 1941. Quello che i governi delle democrazie borghesi non avevano previsto, è che Hitler si sarebbe prima rivolto contro di loro.

Quando Molotov e Ribbentrop, i rispettivi ministri degli esteri, firmarono il patto che porta il loro nome, la Germania nazista aveva già da tempo firmato simili accordi con la maggior parte delle potenze europee. Mosca fu di fatto tra gli ultimi a scendere a patti con Hitler.

Un altro evento determinante per il patto Molotov-Ribbentrop fu la conferenza di Monaco, con il conseguente accordo firmato la notte fra il 29 e il 30 settembre 1938. Accordo con cui Inghilterra e Francia tradivano la giovane democrazia cecoslovacca, lasciando campo libero all’espansionismo nazista. Ancora prima, nessuno si era opposto all’Anschluss dell’Austria (marzo 1938). Quando infine il 1 settembre 1939 la Germania dichiarò guerra alla Polonia, Inghilterra e Francia, firmatarie di un patto difensivo con quest’ultima, dichiararono guerra a loro volta, ma non intrapresero alcuna azione concreta per ostacolare i tedeschi. Sugli oltre 400 chilometri di confine tra Francia e Germania, non successe assolutamente nulla. Una situazione paradossale che riceverà l’epiteto di “guerra strana”. È solo dopo due settimane, appurato che Inghilterra e Francia non avevano reale intenzione di fermare la Germania, che l’URSS occupò la Polonia orientale.

È proprio la Polonia ad essere tra i principali promotori di questa risoluzione delirante. Il che è perfettamente coerente con l’odierna ideologia di Varsavia, uno strano mix di vittimismo e revanscismo. Secondo la risoluzione, la Seconda guerra mondiale ha inizio con la spartizione tra Germania e URSS della Polonia. Ma la realtà è che la Seconda guerra mondiale fu solo l’inizio della fase calda dell’espansionismo tedesco, che per lunghi anni aveva trovato in Varsavia un valido alleato. La Seconda Repubblica di Polonia era in realtà un regime semi-fascista sin dal 1926, dopo che un colpo di Stato, direttamente ispirato alla Marcia su Roma, portava Josef Pilsudski ad assumere poteri dittatoriali. La Polonia di Pilsudski era uno stato nazionalista e autoritario, a cui non mancavano proprie mire espansionistiche. Già nel 1920 Pilsudski aveva invaso l’Ucraina sovietica, sfruttando la guerra civile che dilaniava la Russia, salvo poi venir ricacciato indietro dall’Armata Rossa. Nel 1934, per prima la Polonia firmava un patto di non aggressione con il Reich. Nel 1938, dopo la morte di Pilsudski, Varsavia giocò un ruolo determinante nello smembramento della Cecoslovacchia. Durante la conferenza di Monaco, l’URSS espresse chiaramente il suo sostegno al governo di Praga, ed era pronta ad intervenire militarmente per difendere la Cecoslovacchia. Ma la Polonia negò il diritto di passaggio sul suo territorio, e minacciò addirittura la guerra se Mosca avesse cercato di inviare truppe. Contemporaneamente con l’ingresso delle truppe tedesche, il 30 settembre, l’esercito polacco occupava la Slesia di Cieszyn (territorio cecoslovacco rivendicato da Varsavia), costringendo il governo di Praga a riconoscerne la cessione. Insomma, i fatti mostrano come la Polonia non fosse affatto vittima degli eventi, ma in larga misura responsabile dell’espansione nazifascista. Dopo la conquista di Varsavia, i nazisti resero gli onori alla tomba di Pilsudski.

Tirando le somme, risulta evidente come la risoluzione del Parlamento europeo sia faziosa, e che le sue dichiarazioni non poggiano su basi storiche ma ideologiche. Se si vuole considerare l’URSS corresponsabile dello scoppio della Seconda guerra mondiale, lo stesso è da fare per i principali Stati membri dell’UE. La risoluzione è ovviamente funzionale alla propaganda russofoba promossa dall’Unione Europea, e alla più generale propaganda anticomunista. In questo contesto si collocano le costanti rimozioni di monumenti ai caduti dell’Armata Rossa, e la cancellazione della memoria sul contributo russo e sovietico alla sconfitta del nazifascismo.

Il sottoscritto non nutre alcun dubbio sull’abissale ignoranza storica dei parlamentari europei, probabilmente convinti della giustizia delle loro decisioni. Ma queste iniziative non sono possibili senza il supporto di una folta schiera di storici in mala fede, che usano la propria professione per legittimare provvedimenti che di storico hanno ben poco. Risoluzioni del genere rispondono solo agli interessi geopolitici dell’Unione Europea, e nel farlo infangano la memoria del sacrificio compiuto dal popolo sovietico per liberare l’Europa. Per questo motivo, indipendentemente dall’orientamento politico, è un preciso dovere morale di ogni storico onesto denunciare queste falsificazioni.